引用:電気通信国家試験センター

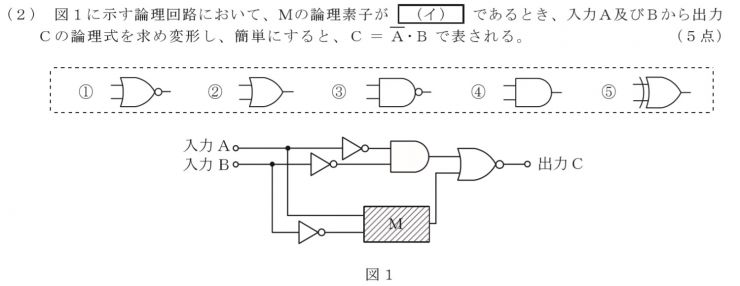

解答: (イ) ②

解説

C=Ā・Bは、二進法の0と1で表現した場合Aが1ではない(つまり0)時 かつ Bだけが1の場合 Cに1が出力される状態を作るために M に何を入れるか

詳しくは、入力Aに0011 入力Bに0101 を入力したらCに0100が出力される状態を作るために M には何を入れるのかという問題です。

論理回路の基礎を確認して進みましょう。

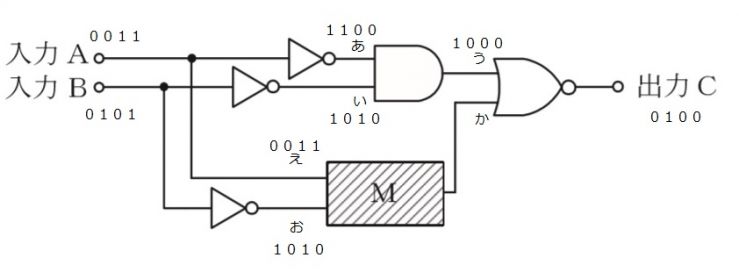

AからNOT回路を通過した あ では値は反転し1100になります。

Bから い は同じく反転し1010になります。

あ と い からAND回路を通過した う は両方1の時だけ1だから1000になります。

次に、Aから下にいく方の え はそのまま0011です。

お はNOT回路を通過し反転するので 1010です。

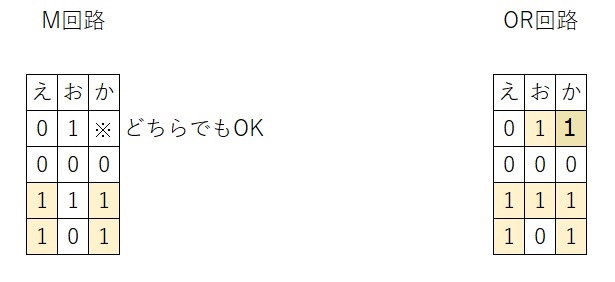

え と お を入力とした M の出力 か は、次のNOR回路の入力側でもあるので、すでに分かっている情報を整理すると

う 1000 と か ???? を入力したNORの出力Cは 0100 であり、か の値は ※011である必要があります。(※はどちらでもOK)

M の出力 か ※011を得るには、両方0の時だけ0のOR回路が適当です。